-

जिस प्रकार मटर की बुआई के समय पोषण प्रबंधन किया जाता है ठीक उसी प्रकार बुआई के 15 दिनों में भी पोषण प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक होता है।

-

बुआई के 15 दिनों में पोषण प्रबंधन करने से मटर की फसल को बहुत अच्छी शुरुआत मिलती है।

-

यह पोषण प्रबंधन मटर की फसल को कवक व कीट जनित रोगों एवं पोषण की कमी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है।

-

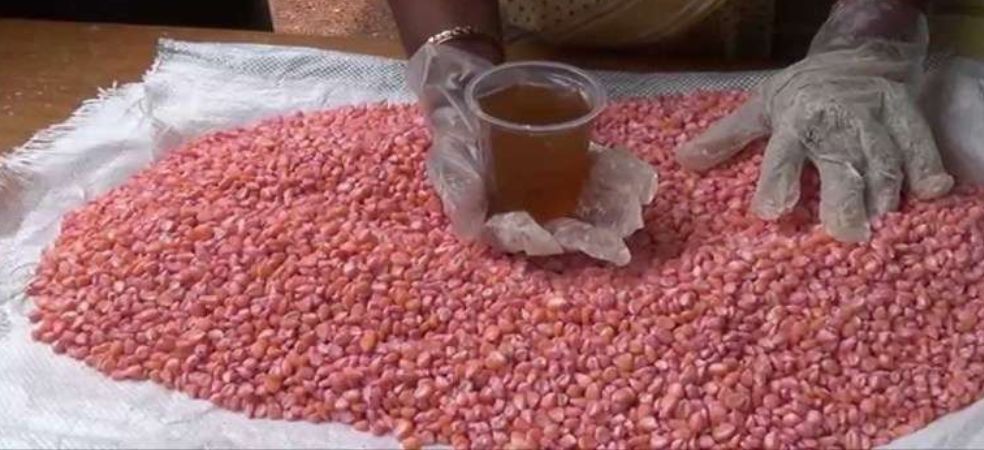

इस समय पोषण प्रबंधन करने के लिए सल्फर 90% @ 5 किलो/एकड़ + जिंक सल्फ़ेट @ 5 किलो/एकड़ की दर से मिट्टी उपचार के रूप में उपयोग करें।

-

यह भी ध्यान रखें की पोषण प्रबंधन के समय खेत में पर्याप्त नमी जरूर होनी चाहिए।

Shareकृषि क्षेत्र एवं किसानों से सम्बंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए ग्रामोफ़ोन के लेख प्रतिदिन जरूर पढ़ें और शेयर करना ना भूलें।